Die grösste Gefahr für Ihr Fahrzeug in der Schweiz ist nicht der Motor, sondern unsichtbarer Rost, der die Sicherheitsstruktur von innen zerstört.

- Falsch aufgetragener Unterbodenschutz kann Korrosion beschleunigen, anstatt sie zu stoppen, indem er Feuchtigkeit und Salz einschliesst.

- Die Bauart des Fahrzeugs (Rahmen vs. selbsttragend) hat einen massiven Einfluss auf die Langlebigkeit und Reparaturkosten bei Rostbefall.

Empfehlung: Prüfen Sie ein Occasionsfahrzeug immer auf einer Hebebühne und misstrauen Sie frisch aufgetragenem, deckendem Unterbodenschutz – er könnte gravierende Mängel kaschieren.

Als Fahrzeugprüfer bei der Motorfahrzeugkontrolle (MFK) sehe ich täglich, was die meisten Autobesitzer erst bemerken, wenn es zu spät ist: die schleichende Zerstörung durch Rost. Viele konzentrieren sich auf den Glanz des Lacks oder die Leistung des Motors, doch das wahre Fundament für Sicherheit und Werterhalt liegt darunter verborgen: das Fahrgestell. Gerade in der Schweiz, mit unseren strengen Wintern und dem intensiven Salzeinsatz, ist das Fahrgestell das am stärksten beanspruchte Bauteil. Ein rostiges Fahrgestell ist nicht nur ein Schönheitsfehler; es ist eine direkte Bedrohung für die strukturelle Integrität und damit für Ihre Sicherheit.

Die gängigen Ratschläge wie „regelmässig waschen“ sind zwar gut gemeint, kratzen aber nur an der Oberfläche. Das Problem ist weitaus komplexer. Es geht um die Art des Salzes, die spezifischen Feuchtigkeitsfallen in modernen Karosserien und vor allem um weit verbreitete, teure Fehler bei der Rostschutzbehandlung. Dieser Ratgeber bricht mit den Oberflächlichkeiten. Anstatt Ihnen nur zu sagen, dass Rost schlecht ist, zeige ich Ihnen aus der Perspektive eines Prüfers, wie Sie sicherheitsrelevante Korrosion von harmlosem Flugrost unterscheiden, wie Sie die typischen Tricks beim Occasionskauf durchschauen und wie Sie mit gezielter, korrekter Pflege den Wert Ihres Fahrzeugs nicht nur erhalten, sondern nachweislich steigern können. Wir tauchen tief in die Materie ein – von den physikalischen Schwachstellen verschiedener Chassis-Typen bis hin zu den entscheidenden Zeitfenstern für eine wirksame Behandlung.

Dieser Artikel führt Sie systematisch durch alle Aspekte der Fahrgestell-Gesundheit in der Schweiz. Sie lernen, die Risiken zu verstehen, Mängel selbst zu erkennen und die richtigen Entscheidungen für ein langes und sicheres Autoleben zu treffen.

Inhaltsverzeichnis: Das Fahrgestell als Fundament für Sicherheit und Wert in der Schweiz

- Warum Schweizer Fahrzeuge besonders anfällig für Fahrgestellkorrosion sind: Streusalz und Feuchtigkeit als stille Zerstörer?

- Wie prüfen Sie das Fahrgestell bei einem Occasionskauf in 7 Schritten selbst und erkennen kritische Mängel?

- Rahmenfahrgestell vs. selbsttragende Karosserie: welche Bauweise überlebt Schweizer Winterbedingungen besser?

- Der 800-CHF-Fehler: warum nachträglicher Unterbodenschutz ohne Reinigung mehr schadet als nützt

- Wann sollten Sie Ihren Unterbodenschutz erneuern: die 3 Zeitfenster, die 90% der Schweizer Autobesitzer verpassen

- Wie prüfen Sie das Fahrgestell bei einem Occasionskauf in 7 Schritten selbst und erkennen kritische Mängel?

- Wann verliert eine hochfeste Sicherheitszelle durch Korrosion ihre Schutzwirkung: die kritischen Rostbereiche?

- Wie systematische Pflege den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs um bis zu 4000 CHF steigert

Warum Schweizer Fahrzeuge besonders anfällig für Fahrgestellkorrosion sind: Streusalz und Feuchtigkeit als stille Zerstörer?

Das raue Klima der Schweiz stellt eine einzigartige Herausforderung für jedes Fahrzeug dar. Es ist nicht nur die Kälte, sondern eine aggressive Kombination aus Feuchtigkeit und chemischen Substanzen, die den Fahrgestellen zusetzt. Im Winter werden in der Schweiz laut Daten der Eawag zum Winterdienst bis zu 300’000 bis 350’000 Tonnen Streusalz auf die Strassen gebracht. Das ist ein notwendiges Übel für die Verkehrssicherheit, aber pures Gift für das Metall Ihres Autos. Das Salz (Natriumchlorid) wirkt als Elektrolyt, der die elektrochemische Reaktion der Korrosion massiv beschleunigt.

Was die Situation in der Schweiz verschärft, ist die Topografie. In den Tälern hält sich die Feuchtigkeit länger, und die häufigen Temperaturwechsel um den Gefrierpunkt führen zu ständiger Kondenswasserbildung in den Hohlräumen des Fahrgestells. Diese Salz-Feuchtigkeits-Falle ist der perfekte Nährboden für Rost. Moderne Fahrzeuge mit ihren komplexen, oft verkleideten Unterböden bieten unzählige Ecken, Kanten und Falze, in denen sich diese aggressive Lauge festsetzen und unbemerkt ihr zerstörerisches Werk verrichten kann.

Die Belastung ist enorm: Gemäss Bundesamt für Strassen (ASTRA) werden auf Nationalstrassen im Winter zwischen 8 bis 40 Tonnen Salz pro Strassenkilometer ausgebracht. Diese Substanz dringt in jede Ritze ein und greift nicht nur den sichtbaren Unterboden an, sondern auch tragende Teile, Achskomponenten und Bremsleitungen. Ohne proaktive und korrekte Schutzmassnahmen ist fortschreitende Korrosion bei einem in der Schweiz betriebenen Fahrzeug daher keine Frage des „ob“, sondern nur des „wann“.

Wie prüfen Sie das Fahrgestell bei einem Occasionskauf in 7 Schritten selbst und erkennen kritische Mängel?

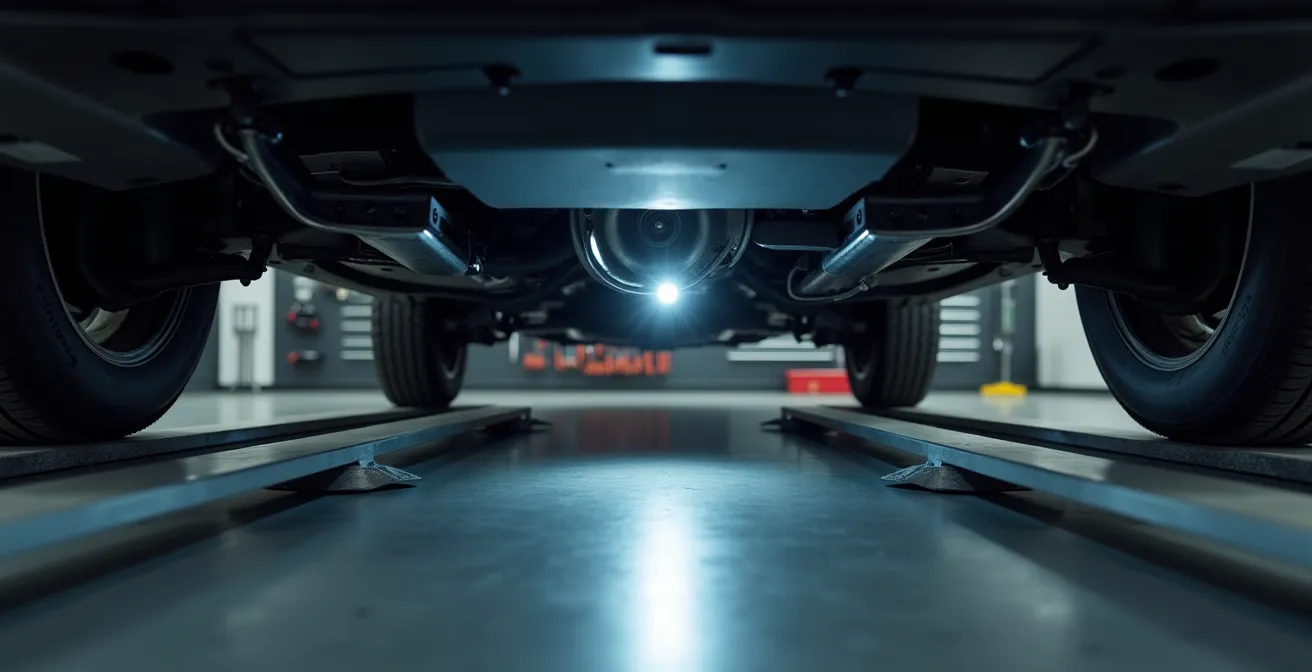

Die Inspektion des Fahrgestells ist der kritischste Teil beim Kauf eines Gebrauchtwagens in der Schweiz. Lassen Sie sich nicht vom glänzenden Lack täuschen; die Wahrheit liegt darunter. Mit einer systematischen Vorgehensweise können Sie auch als Laie verräterische Anzeichen erkennen. Der wichtigste Grundsatz: Führen Sie die Prüfung niemals auf einem Parkplatz durch. Bestehen Sie darauf, das Fahrzeug auf einer Hebebühne oder über einer Grube zu inspizieren. Nur so haben Sie freie Sicht und können sicher arbeiten.

Beginnen Sie mit einer gründlichen visuellen Prüfung. Suchen Sie nicht nur nach offensichtlichem Rost, sondern achten Sie auf Blasenbildung unter dem Lack oder Unterbodenschutz. Dies ist ein klares Indiz für fortgeschrittene Korrosion, die von innen nach aussen drückt. Eine gute Taschenlampe ist Ihr wichtigstes Werkzeug. Leuchten Sie gezielt in die Radkästen, entlang der Schweller (die Längsträger unter den Türen) und auf die Aufnahmepunkte für den Wagenheber. Dies sind klassische Schwachstellen, an denen sich Schmutz und Feuchtigkeit sammeln.

Dieser erste Überblick zeigt, wie Sie den Zustand des Unterbodens systematisch erfassen können. Die Beleuchtung ist dabei entscheidend, um auch feine Risse oder beginnende Rostnester in den Schattenbereichen zu entdecken.

Klopfen Sie verdächtige Stellen vorsichtig mit dem Griff eines Schraubendrehers ab. Ein dumpfer, weicher Klang anstelle eines hellen, metallischen Geräuschs deutet auf eine erhebliche Materialschwächung durch Rost hin. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Befestigungspunkten von Achsen und Stossdämpfern. Rost an diesen tragenden Teilen ist ein sofortiges K.o.-Kriterium, da er die Fahrsicherheit direkt beeinträchtigt. Dokumentieren Sie Ihre Funde mit Fotos, um sie später in Ruhe bewerten oder einem Experten zeigen zu können.

Rahmenfahrgestell vs. selbsttragende Karosserie: welche Bauweise überlebt Schweizer Winterbedingungen besser?

Nicht alle Fahrgestelle sind gleich. Die grundlegende Bauweise hat einen enormen Einfluss darauf, wie ein Fahrzeug mit den korrosiven Schweizer Wintern zurechtkommt und was eine spätere Reparatur kostet. Grundsätzlich unterscheiden wir zwei Haupttypen: das klassische Rahmenfahrgestell und die moderne selbsttragende Karosserie. Ersteres findet man typischerweise bei robusten Geländewagen und Pick-ups. Hier bildet ein massiver Leiter- oder Kastenrahmen das tragende Rückgrat, auf das die Karosserie aufgeschraubt wird. Bei der selbsttragenden Karosserie, die bei fast allen heutigen PKWs und SUVs Standard ist, bilden Bodenblech, Seitenwände und Dach eine verschweisste, stabile Einheit, die selbst die Last trägt.

Für die Rostanfälligkeit bedeutet das: Beim Rahmenfahrgestell konzentriert sich die Korrosion oft auf den dicken Rahmen selbst. Dieser ist zwar massiv, aber nicht unverwundbar. Rost am Rahmen ist bei der MFK ein ernstes Thema, aber oft besser und kostengünstiger zu sanieren als bei einer selbsttragenden Struktur. Bei der selbsttragenden Karosserie verteilt sich der Rost hingegen auf viele dünnere, aber strukturell entscheidende Bleche wie Schweller, Längsträger und Federbeinaufnahmen. Rost an diesen Stellen schwächt die gesamte Sicherheitszelle und führt zu extrem teuren Reparaturen oder einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Die folgende Tabelle fasst die wesentlichen Unterschiede im Hinblick auf die Schweizer Bedingungen zusammen, basierend auf einer Analyse von Reparaturdaten und MFK-Bewertungen.

| Kriterium | Rahmenfahrgestell | Selbsttragende Karosserie |

|---|---|---|

| Typische Fahrzeuge | Pick-ups, Geländewagen (Toyota Hilux, Ford Ranger) | SUVs, Kombis (VW Tiguan, Audi Q5) |

| Rostanfälligkeit | Lokalisiert am Rahmen | Verteilt auf tragende Struktur |

| Reparaturkosten | 1500-3000 CHF | 3000-8000 CHF |

| MFK-Bewertung | Rahmenrost separat bewertet | Strukturrost kritischer |

| Lebensdauer Winter | 15-20 Jahre | 10-15 Jahre |

Im Fazit lässt sich sagen, dass Fahrzeuge mit Rahmenfahrgestell tendenziell eine höhere Toleranz gegenüber den Winterbedingungen aufweisen und oft eine längere Lebensdauer haben, bevor sicherheitsrelevanter Rost auftritt. Eine selbsttragende Karosserie ist leichter und effizienter, verlangt aber eine umso konsequentere und professionellere Rostvorsorge, um ihre strukturelle Integrität langfristig zu bewahren.

Der 800-CHF-Fehler: warum nachträglicher Unterbodenschutz ohne Reinigung mehr schadet als nützt

Eine der teuersten Fallen, in die Gebrauchtwagenkäufer und -besitzer tappen können, ist ein unsachgemäss aufgetragener Unterbodenschutz. Viele Werkstätten bieten eine schnelle und günstige Behandlung für unter 800 CHF an. Doch was als Schutzmassnahme verkauft wird, kann sich als Zeitbombe entpuppen. Das Kernproblem: Wird die neue Schutzschicht auf einen nicht perfekt gereinigten, möglicherweise bereits leicht korrodierten Untergrund aufgetragen, schliesst sie Salz, Schmutz und Feuchtigkeit ein. Dieser „eingekapselte Rost“ wütet dann im Verborgenen weiter, oft sogar beschleunigt durch das feucht-warme Mikroklima unter der neuen Schicht. Von aussen sieht alles perfekt aus, doch die tragende Struktur wird von innen zerfressen.

Die Folgen sind fatal. Wenn der Schaden bei der nächsten MFK entdeckt wird, ist eine Sanierung extrem aufwendig. Der gesamte falsche Schutz muss entfernt werden, was allein schon Hunderte von Franken kostet. Die anschliessende Rostbehandlung und der Neuaufbau des Schutzes treiben die Kosten in die Höhe. Schweizer Fachwerkstätten berichten von 2000-3000 CHF Mehrkosten für die Nachbesserung solcher fehlerhaften Behandlungen. Ein professioneller und langlebiger Rostschutz ist kein schneller Anstrich. Er erfordert eine penible Vorbereitung.

Der Goldstandard für die Reinigung ist die Trockeneisstrahlung. Hierbei werden kleine Pellets aus gefrorenem CO₂ mit hoher Geschwindigkeit auf den Unterboden gestrahlt. Beim Aufprall versprödet der Schmutz und der alte Unterbodenschutz, und das CO₂ dehnt sich schlagartig aus (sublimiert), was den Dreck förmlich absprengt, ohne das darunterliegende Metall anzugreifen. Nur auf einer so vorbereiteten, metallisch blanken Oberfläche kann ein neuer Schutzaufbau seine volle Wirkung entfalten.

Bevor Sie also eine Rostschutzbehandlung in Auftrag geben, müssen Sie die Qualität der Werkstatt genau prüfen. Ein seriöser Betrieb wird Ihnen den Prozess transparent erklären und eine gründliche Vorreinigung als nicht verhandelbare Grundlage betrachten.

Ihr Plan zur Werkstatt-Prüfung: Qualitätskriterien für seriösen Rostschutz

- Endoskop-Kamera zur Hohlrauminspektion: Fragt die Werkstatt, ob sie eine Kamera zur Inspektion unzugänglicher Bereiche anbietet?

- Fotodokumentation: Bestehen Sie auf einer vollständigen Fotodokumentation des Zustands vor und nach der Behandlung als Leistungsnachweis.

- Reinigungsmethode: Wird eine professionelle Reinigungsmethode wie Trockeneisstrahlung angeboten und als erster Schritt genannt?

- Produktspezifikation: Verwendet der Betrieb unterschiedliche Produkte für Unterboden, Hohlräume und Achsteile, je nach Anforderung?

- Garantie und Zertifizierung: Bietet die Werkstatt eine Garantie von mindestens 5 Jahren und verwendet sie zertifizierte Produkte (z.B. Dinitrol)?

Wann sollten Sie Ihren Unterbodenschutz erneuern: die 3 Zeitfenster, die 90% der Schweizer Autobesitzer verpassen

Effektiver Rostschutz ist nicht nur eine Frage des „Wie“, sondern entscheidend auch eine Frage des „Wann“. Viele Autobesitzer reagieren erst, wenn bereits sichtbarer Rost vorhanden ist. Dann ist es oft schon zu spät für eine präventive und kostengünstige Massnahme. Aus meiner Erfahrung gibt es drei strategische Zeitfenster, die über die Lebensdauer eines Fahrzeugchassis in der Schweiz entscheiden. Wer diese nutzt, agiert proaktiv und spart langfristig Tausende von Franken.

Das erste und vielleicht wichtigste ist das Neuwagen-Fenster. Auch wenn die Hersteller einen Basis-Rostschutz ab Werk auftragen, ist dieser oft auf Kosten optimiert und nicht für 15 Jahre Schweizer Winter ausgelegt. Eine professionelle, zusätzliche Hohlraumversiegelung und Unterbodenschutzbehandlung innerhalb der ersten 1-2 Jahre nach dem Kauf ist die wirksamste Massnahme überhaupt. Der Untergrund ist noch sauber und unberührt, was den Aufwand minimiert und die Wirkung maximiert. Die Lebensdauer des Fahrgestells kann so exponentiell verlängert werden.

Das zweite ist das Vor-dem-Salz-Fenster. Jedes Jahr im Oktober oder November, bevor der Winterdienst mit dem Salzen beginnt, ist der ideale Zeitpunkt für eine Inspektion und Auffrischung des Schutzes. Der Unterboden ist nach dem Sommer relativ trocken, und eine neue Schutzschicht ist bereit für die bevorstehenden Angriffe. Wer bis zum Frühling wartet, lässt das Salz den ganzen Winter über ungestört einwirken. Das dritte Zeitfenster ist das Post-MFK-Fenster. In den zwei Wochen nach einer bestandenen Motorfahrzeugkontrolle haben Sie die Gewissheit, dass keine sicherheitsrelevanten Mängel vorliegen. Das Fahrzeug ist offiziell „gesund“ geschrieben. Das ist der perfekte Moment, um diesen Zustand mit einer Rostschutzbehandlung für die nächsten Jahre zu konservieren.

Fachbetriebe bestätigen, dass ein hochwertiger Rostschutz eine lange Wirkungsdauer hat. So heisst es in der Praxis: „Ein Rostschutz sollte alle 8 Jahre wiederholt werden.“ Die Vorteile liegen auf der Hand: eine überdurchschnittliche Lebensdauer, eine deutliche Wertsteigerung beim Wiederverkauf und weniger Sorgen vor der nächsten MFK. Das Verpassen dieser Zeitfenster ist einer der Hauptgründe für vorzeitige und teure Rostschäden.

Wie prüfen Sie das Fahrgestell bei einem Occasionskauf in 7 Schritten selbst und erkennen kritische Mängel?

Nachdem Sie den Prozess der Inspektion verstanden haben, kommt der entscheidende Teil: die Interpretation Ihrer Funde. Nicht jeder Rost ist ein Todesurteil für das Fahrzeug. Als MFK-Prüfer lerne ich, zwischen kosmetischen und sicherheitsrelevanten Mängeln zu unterscheiden. Dieses Wissen ist für Sie als Käufer Gold wert. Oberflächlicher, bräunlicher „Flugrost“ an massiven Teilen wie Achsträgern oder dem Auspuff ist oft unbedenklich und ein normaler Alterungsprozess.

Kritisch wird es, wenn der Rost „blättert“ oder „aufblüht“. Wenn Sie mit einem Schraubendreher leicht stochern und ganze Schichten von Metall abfallen oder sogar ein Loch entsteht, handelt es sich um durchdringende Korrosion. Das ist ein absolutes Warnsignal. Bei der MFK gilt: „Für die Stabilität und Sicherheit wird Rost erst ein Problem, wenn er tragende Teile angreift oder das Blech komplett durchgerostet ist.“ Ein kleines Loch im Kotflügel ist ärgerlich, aber ein durchgerosteter Schweller ist ein strukturelles Versagen, das die gesamte Crash-Sicherheit zunichtemacht.

Ein weiterer Fallstrick ist frisch aufgetragener, dicker, schwarzer Unterbodenschutz bei einem älteren Fahrzeug. Seien Sie hier extrem misstrauisch! Oft ist dies ein Versuch, gravierende Rostschäden zu kaschieren. Schauen Sie an den Rändern der Beschichtung nach. Wirkt sie „zu neu“ für den Rest des Autos? Sehen Sie Spuren von Sprühnebel auf Teilen, die nicht beschichtet sein sollten, wie dem Auspuff oder den Bremssätteln? Das deutet auf eine schnelle, unsaubere Arbeit hin. Fragen Sie den Verkäufer direkt nach einer Fotodokumentation der Behandlung. Wenn er keine vorweisen kann, ist grösste Vorsicht geboten.

Das Wichtigste in Kürze

- Die Kombination aus Streusalz und Feuchtigkeit in der Schweiz schafft extrem aggressive Bedingungen für Fahrzeug-Fahrgestelle.

- Eine unsachgemässe Rostschutzbehandlung, die bestehenden Rost einschliesst, ist schädlicher als gar keine Behandlung.

- Die Unterscheidung zwischen oberflächlichem Flugrost und durchdringender Korrosion an tragenden Teilen ist für die Sicherheitsbewertung entscheidend.

Wann verliert eine hochfeste Sicherheitszelle durch Korrosion ihre Schutzwirkung: die kritischen Rostbereiche?

Moderne Fahrzeuge werden oft mit ihrer „5-Sterne-Crash-Sicherheit“ beworben. Diese Sicherheit beruht auf einer hochkomplexen Fahrgastzelle aus verschiedenen, computerberechneten Stahllegierungen. Bereiche wie die A-, B- und C-Säulen, die Schweller und der Dachträger bestehen aus ultrahochfesten, oft warmumgeformten Borstählen. Diese Materialien sind extrem widerstandsfähig gegen Verformung und sollen im Falle eines Unfalls einen Überlebensraum für die Insassen sichern. Doch diese Hightech-Materialien haben eine Achillesferse: Korrosion.

Wie ein erfahrener Schweizer Fahrzeugprüfer gemäss MFK-Prüfrichtlinien warnt:

Moderne Sicherheitszellen aus verschiedenen Stahllegierungen bestehen. Gerade hochfeste Borstähle sind zwar extrem stabil, aber bei beschädigter Schutzschicht anfälliger für eine spezifische Art von Korrosion.

– Schweizer Fahrzeugprüfer, MFK-Prüfrichtlinien

Im Gegensatz zu herkömmlichem Stahl können diese Legierungen bei Korrosion ihre spezifischen Festigkeitseigenschaften abrupt verlieren. Die schützende Zinkschicht ist hier von entscheidender Bedeutung. Wird sie durch einen Steinschlag oder eine unsachgemässe Reparatur beschädigt, kann der Rost ansetzen und die strukturelle Integrität untergraben. Das Tückische daran ist, dass der Schaden von aussen oft lange nicht sichtbar ist. Der Rost kann sich entlang von Schweissnähten oder in den Hohlräumen der Säulen ausbreiten.

Ab wann wird es gefährlich? Technische Analysen zeigen, dass bereits ein 30%iger Materialverlust durch Korrosion an einem tragenden Teil der Sicherheitszelle die Crashsicherheit erheblich reduziert. Das bedeutet, dass das Fahrzeug im Ernstfall nicht mehr die Schutzwirkung bietet, für die es ursprünglich konstruiert wurde. Die 5-Sterne-Bewertung ist dann nur noch Makulatur. Genau deshalb ist bei der MFK Rost an Schwellern und Säulen ein sofortiger und schwerwiegender Mangel. Es geht nicht um die Optik, es geht um Leben und Tod.

Wie systematische Pflege den Wiederverkaufswert Ihres Fahrzeugs um bis zu 4000 CHF steigert

Eine lückenlose und professionell durchgeführte Rostschutzpflege ist weit mehr als nur eine Massnahme zur Erhaltung der Sicherheit; sie ist eine der klügsten Investitionen in den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. In einem anspruchsvollen Markt wie der Schweiz, wo Käufer sehr genau auf den Zustand eines Occasionswagens achten, wird ein rostfreies und dokumentiert gepflegtes Fahrgestell zum entscheidenden Verkaufsargument. Es signalisiert Sorgfalt, Weitsicht und technische Solidität – Eigenschaften, für die Käufer bereit sind, einen erheblichen Aufpreis zu zahlen.

Konkrete Zahlen belegen dies eindrücklich. Eine nachweislich durchgeführte, professionelle Rostschutzbehandlung kann den Wiederverkaufswert um bis zu 4000 CHF steigern. Diese Wertsteigerung übertrifft die Kosten einer hochwertigen Behandlung bei Weitem. Sie verkaufen nicht nur ein Auto, sondern ein Versprechen: das Versprechen, dass der neue Besitzer keine bösen und teuren Überraschungen unter dem Blechkleid erleben wird. Dieses Vertrauen ist bares Geld wert.

Auch Occasionshändler bestätigen diesen Trend. Ein gepflegtes Fahrzeug ist nicht nur einfacher, sondern auch profitabler zu verkaufen.

Privatverkauf: Gepflegte Autos erzielen bis zu 10% höhere Preise (Quelle: AutoScout24). Ein dokumentierter Unterbodenschutz ist für Käufer ein starkes Vertrauenssignal und rechtfertigt Mehrpreise von 2000-4000 CHF bei Fahrzeugen der Mittelklasse.

– Erfahrung eines Schweizer Occasionshändlers

Um diesen Mehrwert zu realisieren, ist die Dokumentation entscheidend. Heben Sie alle Rechnungen und vor allem die Fotodokumentation der Rostschutzbehandlung auf. Ein Ordner, der den einwandfreien Zustand des Fahrgestells vor der Behandlung und die professionelle Ausführung belegt, ist das schlagkräftigste Argument in jeder Preisverhandlung. Systematische Pflege ist somit keine Ausgabe, sondern eine Investition mit garantierter Rendite.

Die Pflege des Fahrgestells ist somit der direkteste Weg, die Sicherheit und den Wert Ihres Fahrzeugs über viele Jahre zu sichern. Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Beginnen Sie noch heute damit, den Zustand Ihres Unterbodens zu prüfen oder eine professionelle Inspektion bei einer qualifizierten Fachwerkstatt zu planen.